●音楽教室コース内容

作曲家の天野聡子です。北区滝野川で音楽教室を開校しています。場所は豊島区西巣鴨に隣接しています。

現在、私のお教室では、幼児から大人の方の生徒さんが在籍しています。あまの音楽教室では、楽しく音楽の基礎を身につけてもらいと思っています。先生の演奏に合わせ、様々な楽器を実際に鳴らしながら、音楽を体感していきます。リズム遊びなどをしながらソルフェージュ、ピアノ導入へと移行して行きます。

ピアノを弾くということは、いくつもの感性が必要で、それらを養っていかなくてはなりませんが、これらの過程の中で音楽に触れた経験が子供達の身体の中に確実に身につくのです。ソルフェージュとは、その必要な感性についての勉強ですが、挙げてみますと、

★音感

★拍子感、リズム感、テンポ感

★読譜力(音符、リズムが読めること、調がわかること)

★和音機能について

★旋律を歌う感性(文脈とフレーズ)

★曲の分析力 などなど。

もちろん、これらを全て養っていくには、それ相応の経験と年月がかかります。子供にとって、ピアノを弾くことは、とっても集中力を要する時間です。集中力もやはり、徐々に徐々に必ず身について行きます。レッスンを通して、子供達はぐんぐん成長していきます。その柔軟な感性にエネルギーを注げば注ぐほど、子供たちはぐんぐん吸収していくのです。(あまの音楽教室の魅力に続きます。)

プロフェッショナルな先生たちが、趣味からコンクール志望まで、ご希望に添ったレッスンを提供しています。

講師紹介

室長 天野聡子

(水、金担当)

武蔵野音楽大学音楽部音楽教育学科卒業

ピアノ 福岡敏彦氏に師事

武蔵野音楽大学前期博士課程作曲学科修了首席卒業

武蔵野音楽大学後期博士課程単位取得満期修了

作曲 坂幸也氏に師事

中学校教諭(音楽)専修免許状取得高等学校教諭(音楽)専修免許状取得

博士課程在学中には、都内中学校音楽教師の非常勤で合唱の指導に、

幼児教育進学塾で幼児のリトミックの指導などにたずさわる。

発達障害コミュニケーション初級指導者

3年間YAMAHA和幸音楽教室に勤務しピアノ、作曲を教える。

2013年「オペラ安寿と厨子王」公演 新潟県村上市後援 その後、独立してあまの音楽教室を開校し、後進の指導に当たる

何かを続けるって大変ですよね。できる時もできない時もあるし、頑張りたくても頑張れない時もある。それでもいいんです。

この教室が、子供達と保護者の方にとって、安心できる場所でありますように。心が整えば、自ずから子供達はピアノに向かって行きます。音楽を愛する気持ちが、子供達の生きるエネルギーになりますように。

副室長 根本 英亮(ねもとえいすけ先生 )

(月、水、土担当)

桐朋学園大学音楽学部ピアノ科卒業、同研究科修了、その後、同大

2006年3月、バルセロナにてアリシア・デ・ラローチャ、カル

これまでにピアノを市毛景子、木村徹、上原由記音、若林顕の各氏

高校での8年の勤務を経て現在は後進の指導の傍ら器楽、声楽、合

DPICエンターテイメント所属アーティスト。CD【リスト:巡

幼児から中学生以上、大人の方や音高受験生のソルフェージュコースも担当しています。ハンディのあるお子様も、本人に寄り添ってレッスンをしています。

また、高校の非常勤講師として現在もお勤めです。夏には毎年NHK合唱コンクールの伴奏者として各地を飛び回り、その腕前は、教室の発表会でも披露してくれます。

音楽を教育の一環として、子供たちの成長を手助けします。

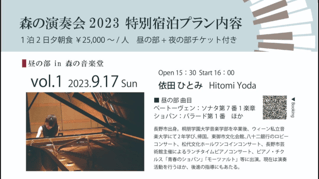

依田(よだ)ひとみ先生

(月、木、金、土担当)

桐朋女子高等学校音楽科、桐朋学園大学音楽学部を卒業。Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien(ウィーン私立音楽大学)にて2年学び、帰国。ジュニアクラッシック音楽コンクール審査員賞、アールンピアノコンペティション総合全国大会第4位。ウィーン国立音楽大学ムジークセミナーなど各種セミナーに参加、ディヒラーコンクール第2位。これまでに松橋千恵、柄沢一代、山田えり子、甘利真希子、玉置善己、Michael Krist、Jan Jiracek von Arnim、Johannes Kropfitsch、Doris Adam各氏に師事。

現在は演奏活動を行うほか、後進の指導にもあたる。

毎年地元長野県の「音楽堂」にてコンサートを開催。2023年は2つのコンサートを開催しました。

自分自身の人生の広がりの一つに、ピアノがあったように、子供達にも、ピアノが活かされてほしい。自分の想いをピアノで表現する楽しさを子供達に教えたい。そんな想いで指導に当たっています。

技術から表現力を身につけさせ、子供一人一人に合ったレッスンを提供することを心がけています。

加藤桜子(かとうさくらこ)先生

(火、木、土担当)

新潟県立新潟中央高等学校音楽科卒業。

国立音楽大学音楽学部演奏学科ピアノ科卒業。

同大学大学院音楽研究科修士課程器楽専攻修了。

第44回新潟県音楽コンクールピアノ部門優秀賞。

JTアートホールアフィニス主催 期待の音大生によるアフタヌーンコンサートに出演。

これまでにピアノを故・押見榮喜、相馬上子、花岡千春の各氏に師事。作曲を台信遼氏に師事。

関東と新潟を中心に演奏活動を行うほか、作曲活動も行い、光の天曼荼羅アーティスト阪口ジュリさんのMVのBGMを手がける。

明るく優しい先生です。音楽の楽しさを伝えるために、相手の心に寄り添った言葉がけを大切にしています。色んな音が出せるようになったら、世界も広がって行くと感じているので、自分の音を良く聞くことを小さい頃から伝えています。(9割の生徒さんが電子ピアノですが、イメージするだけで教室のピアノの音色を変えることができます。)

大越香織(おおこしかおり)先生

国立音楽大学附属高等学校を経て、国立音楽大学卒業。同時にアンサンブルピアノコース修了。

在学時、読売新人演奏会に伴奏で出演。卒業時は同大学卒業演奏会と同大学東京同調会新人演奏会に出演。卒業後渡仏し、パリエコールノルマル音楽院にて研鑽を積み、教会や施設、ホールなどでジョイントリサイタルを行う。また、ニース国際アカデミー、ザルツブルグ講習会などの夏期講習会に積極的に参加する。高等教育、高等演奏課程をピアノと室内楽で修了。ピアノをF.Clidat、P.Blacher、 M.C.Girodに、伴奏法をC.Lorel、J.M.Cottetに師事する。在学中、フランス音楽アカデミーに参加し、複数の教授からフランス音楽を集中して学ぶ。またパリ地方音楽院にて学び、伴奏国家演奏家資格を取得する。

卒業後はパリ区立音楽院大人の部の専属伴奏員を務める。現在はソロ、室内楽で活動を続ける。